时光倒流至半年之前,当EA宣布关闭Visceral工作室并叫停《星球大战》单机游戏项目时,玩家的震惊之情无以言表。EA给出的理由——单机游戏已不再受欢迎——在当时引发了轩然大波。然而,如今《赛博朋克2077》的宣传视频犹如一颗重磅炸弹,炸醒了EA的旧观念。

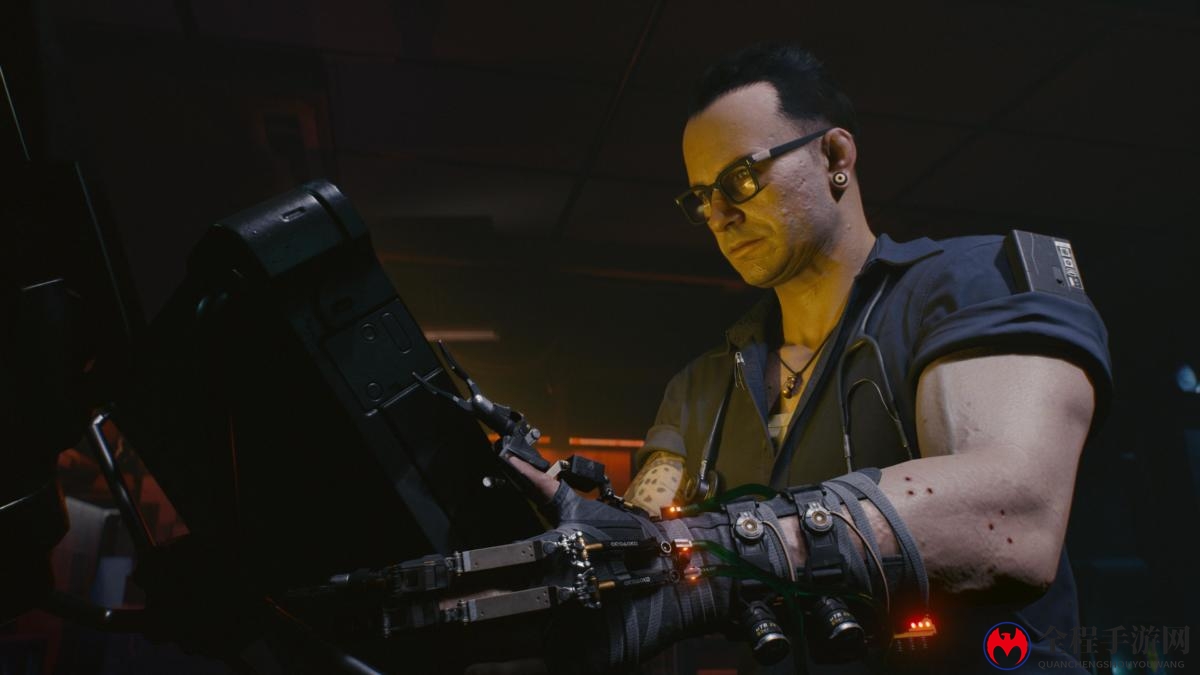

在油管上,《赛博朋克2077》的试玩演示视频仅用了18个小时便突破了130万点击量。从评论中可以看出,尽管起初玩家对第一人称视角有所顾虑,但现在他们对此接受度极高。大家对这款游戏的精彩演示充满期待,视频中的每一个细节都让玩家兴奋不已。

谷歌的关键词搜索频率显示,《赛博朋克2077》的热度在早些时候突然激增,大幅超过了EA的科幻巨作《圣歌》。这与EA的预期相去甚远,他们正因为看衰单机游戏,才让B社放弃《质量效应》,转而投入多人在线类型游戏的开发。

近年来,众多3A单机大作都取得了巨大的成功,如《巫师3》在发售两年后,销量仍能达到发售当年的一半,持续创造收入,远超许多开箱和氪金大作。

《战神4》也是单机游戏成功的另一个例证,尽管仅限PS4独占,但在首发三日内便卖出了300万份。

尽管索尼圣塔莫尼卡和CD Projekt Red工作室并未放弃单机游戏,但许多大厂商却纷纷转向服务模式的游戏。这是为什么?难道他们觉得这种模式更容易赚钱吗?

育碧方面,虽然今年推出了《刺客信条:奥德赛》,但他们的策略显然更偏向服务型游戏。他们的发言人曾表示:“新游戏作品只代表我们业务的一部分,现在我们十分注重单品游戏对玩家群体的长远吸引力。”他们的《彩虹六号》在正式发售三年后依然在推出新内容,《全境封锁2》也正在开发。他们重视的长远吸引力等同于季票、DLC和各种内购内容,让一款游戏始终有新的卖点。他们的开发重点已经逐渐远离大型单机游戏,显然也是感觉单机游戏的风险太高了。

另一方面,服务型游戏的成功也是有目共睹的。他们在2017年6月份期间的DLC、内购物品道具等衍生营业额高达3.7亿美元,而他们在E3上也宣布,《彩虹六号》有3500万活跃玩家,生命力十分旺盛。

《GTA OL》也是一款非常成功的服务型游戏,2019财年第一季度为Take Two制造了3.88亿美元的营业额,其中81%都来自游戏内的充值购买。因此,也难怪各大发行商都效仿服务型游戏的运营方式,逐渐远离成本高昂的单机大作。育碧表示,这种经营方式需要的“较低程度的市场营销和研发成本”。那么,发行商之所以这么愿意开发服务型游戏,是不是可以单纯理解成因为他们觉得这笔钱好赚呢?

回答这个问题有两个角度。第一个角度是:并不是因为钱好赚,因为即使是服务型游戏,也要从项目一开始就考虑各项成本,而且对设计有更多方面的要求。从另一个角度看,服务型游戏也分赚钱的和不赚钱的,凡是赚钱的游戏无疑都做到了两点:游戏好玩,而且能让玩家一直玩下去。

虽然从是否赚钱的角度看,单机游戏和服务型游戏是共通的,但从长远的开发和工作室运营角度来看差别还是很大的。3A单机大作的开发周期都很长,开发组往往要经历一个入不敷出的开发阶段。对一些制作组来说,只要一款新作不赚钱,可能就要面临倒闭的风险,对于某些成名的富有制作组来说(比如CDPR和Valve?)或许可以靠吃老本坚持10年,但他们的成功是不可复制的、没有确切保障的,即便用心去做,也有可能得不到大多数玩家的认可。但是作为服务型游戏,可能只需要花费几天的时间就能给游戏带来一些华而不实、无关痛痒的追加内容,满足玩家的需求,为自己小赚一笔钱,回一口血,继续支持未来新作的开发。

对于大型开发组来说,关于风险的计算是一样的,所以即使是EA和育碧这样的大厂商,为了保障健康的现金流,避免出现青黄不接的断档,也会采取服务型游戏的运营方式。CDPR和Valve能够有资格适应漫长的开发周期,一部分原因也要归功于他们的GOG和Steam平台,但做平台的周期和投入更大,如今大多数发行商已经没有机会做平台了。所以我们看到,《赛博朋克2077》足以证明单机游戏仍有市场,但服务型游戏的模式也势必成为大大小小发行商和开发组的主要选择。